ドラマ「19番目のカルテ」

ハマってしまいました!

あまりテレビは見ないのですが

面白いドラマがあると

勧められて、「19番目のカルテ」

を見ました。

マンガで人気の

「19番目のカルテ

徳重晃の問診」

のドラマ化だそうです。

19番目?

この設定がとても

面白いんです。

つい最近まで国で決められた

診療科目は18種類。

最近、最後に追加されたのが

「総合診療科」

その新しい診療科目は、

診察の科目を横断的に診察するため、

あらゆる病気を診断できる

理想の医者の代名詞「赤ひげ先生」

そのものじゃないかと言われています。

その「総合診療医」

を松本潤さんが演じています。

どこに相談していいかわからない

病気を解決する

今までどこの診療科に行っても

治らなかった病気を

総合的な観点から

診断、治療する。

設定自体が面白くて

VTuberで2話一気に

見てしまいました!

患者の細かな仕草や訴えから

隠れた病気を見抜く

ドラマでは、患者の仕草や

行動から、隠された病気や問題

を発見していくのが

なんかすごくかっこいい!

病院の各科の専門医は

整形なら整形、外科なら外科

とどうしても縦割り思考に

なっていく。

嫌がられながらも、

各科の情報を収集し

その専門医が見落としている

観点を補い、患者の治療を行う。

こんな医者がいたらいいなあ

と思いました。

会社の経営もちょっとした

事実や変化から見えるもの

がたくさんある!

そしてこれは、経営にも通じるなあ

と思いました。

皆さんの会社の

社内データについてです。

ちょっとしたお客様の声や

SNSのアクセス数

売上金額の変化など日々数字は

たまりますよね。

会社の経営を左右する

重要なヒントが隠れている

場合が多いにもかかわらず

放置していませんか?

社内データを活用する

ために社長だけでは

無理があります。

社員を巻き込みましょう!

社長さん一人ではこれは絶対

できません。

社員の助けが必要なんです。

社員さんを巻き込みましょう。

ここで、前述のドラマのなかの

松潤の名台詞、

「誰かに頼るのは、悪いことかな?」

大いにスタッフの力を

借りましょう。

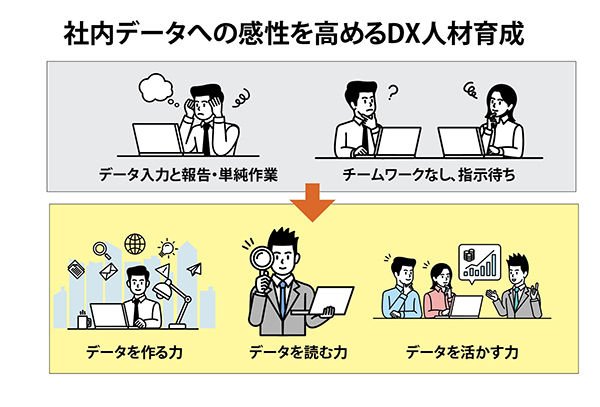

社内データの

情報共有の大切さを

教える研修

私たちの研修は、社内データの

情報の感性を磨くことを

大切にしています。

中小企業さんを回っていて

社内データへの感性が弱い

と感じます。ここが全く足りていません。

ガッチガチの社内基幹システム

しか扱ったことのないので

スタッフの社内データに関する

感性が磨かれない。

あなたの会社を振り返って

みてください。

例えば、毎月の売上データ。

ほとんどの会社は、売上データを

税務申告のための決算数字として

使うか、社長や上司へ報告する

ための結果のデータとしか

使っていません。

当たり前と思っているあなた。

すでにデータへの感性が

鈍っています。

銀行のATMのように

数字を入れたら答えが出る

システムだけ使っていると

社内データは活用できない。

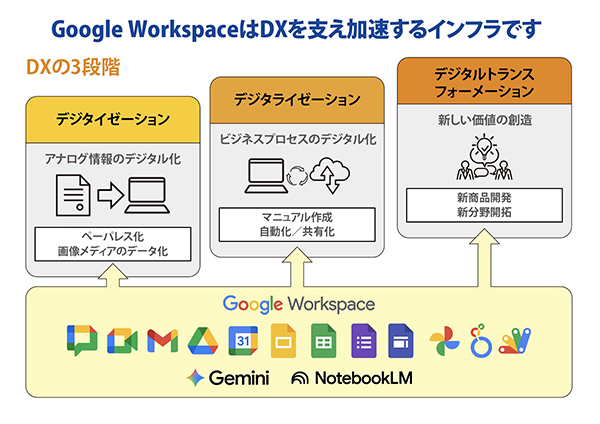

月毎、商品・サービスごとの

売上データの推移や原価率の推移

をGeminiやNotebookLMなどの

生成AIにインプットし、

傾向分析したり、

会社の収益構造の変化を

みたり。

売上データは貴重な未来への

手がかりです。

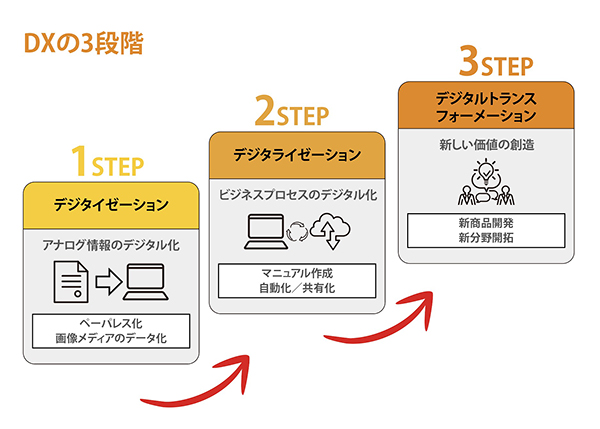

多くの会社では、経理ソフト

や営業管理ソフト顧客管理ソフトを

入れるのがIT化だと勘違いしています。

そうしたデータ入力しかしたことない

スタッフは、顧客動向や売上の季節ごとの

推移など、本来経営に大きな影響を

与える社内データについて活用する

意識は全く育ちません。

これではデジタル化(1STEP:デジタイゼーション)

はできてもDX(3STEPデジタル:トランスフォーメーション)

はできません。

会社情報を共有し

活用することで

会社の成長曲線を変える!

私たちの研修は、主にGoogle Workspace

を使って、情報を加工し、分析する

スキルを磨く研修です。

この研修を若手の社員に

させていただきたい。

あなたの会社の若手社員が

上司への報告や、会議のための

資料作りだけではなく、

情報を抜き出し、分析したり

新商品の開発に使ったり

そうしたアイデアを出せる

社員になったことを想像してください。

会社の未来の成長は、

DX人材がいるかいないかで

大きく変わってきます。

従来的なシステムでは

こうしたデータへの感性は

養われない。

こうしたデータへの感性は、

実際にスプレッドシートや

生成AIを触ってみないと

養われません。

そこで、こうしたデータへの感性を

磨く月1回から2回、1年間の

研修を企画しました。

ご興味のある方はお問い合わせください。

ニューフォースからのプレゼントです!

このブログを読んで、

Google Workspaceに興味を持った方は

下記のフォームでご連絡ください。